[chat face=”考える人.png” name=”お困りごと” align=”left” border=”blue” bg=”blue”]パソコンへウイルスはどこから侵入するの?

感染経路を知りたい。[/chat]

この記事では、パソコンへ侵入するウイルスの感染経路を解説します。

セキュリティ対策には、どのようにウイルスに感染し、被害が起きるかをあらかじめ知っておくことが大切です。

ウイルスに感染する経路は、主に6つありますが、人の力だけではもはや防げません。

パソコンがウイルスに感染する経路、そして必要なセキュリティ対策について解説をしていきます。

[box04 title=”この記事からわかること”]

- 主なウイルス感染経路が分かる

- 必要なセキュリティ対策が分かる

[/box04]

パソコンへ侵入するウイルスの感染経路とは?

パソコンへ侵入するウイルスの主な感染経路は次の6つです。

<パソコンのウイルス感染経路>

- Webサイト閲覧

- 電子メール

- ネットワーク経由

- 外付けメディア

- スマートフォン

- システムやソフトウェア

感染経路①Webサイト閲覧からの感染

パソコンのウイルス感染経路として、一般的なのがWebぺージの閲覧です。

日常的にみているWebサイトでも、誰かに改ざんされたり、そっくりな偽サイトをつくられたりなどをきっかけに、ウイルス感染のリスクがあります。

Webぺージの閲覧にも、ウイルスの感染には複数のパターンがある。

- Webサイトからダウンロードしたファイル

- Webぺージのリンクやバナー広告をクリック

- Webサイトを閲覧しただけ

ファイルのダウンロードや、クリックをきっかけに、ウイルスがダウンロードされる場合が多いです。中にはWebサイトを見ただけでもウイルスのダウンロードが自動的に開始されることも。

厄介なことに、偽サイトや改ざんされているサイトを閲覧しても、利用者は圧倒的に気が付かない可能性が高い。

目視で確認し、防ぐのが難しいのが特徴です。

感染経路②電子メールからの感染

パソコンのウイルス感染経路として、Webサイトの閲覧と同様に一般的なのが電子メールです。

電子メールにも、ウイルスに感染するパターンは複数ある。

- 電子メールの添付ファイルを開く

- 電子メールにあるリンクをクリックする

- HTML形式の電子メールにある画像をクリック

- HTML形式の電子メールをみただけ

電子メールによくある感染パターンが、添付ファイルを開いたりや、電子メールのリンクをクリックしたりすることです。

見ず知らずのメールアドレスからなら、迷惑メールとみなして目視で削除することもできますが、中には既にやり取りをしている取引先などのメールアドレスに偽装して送付されてくることも。

Webサイトと同様に、電子メールを目視で判断してウイルス感染を防ぐことは難しいです。

また電子メールには、画像や表を本文中に表示できるHTML形式があります。これはWebサイトと同様の機能を持つため、画像をクリックするだけでウイルスに感染することも。

電子メールの表示形式は自分で簡単に選べるので、仕事で不要な人はテキスト形式で表示させるように変更しておきましょう。

感染経路③ネットワーク経由

パソコンのウイルス感染経路として、ネットワークを経由があります。

ネットワーク上にあるパソコンは全て繋がっているため、どれか1台でもウイルス感染すれば、ネットワークにあるパソコンは全て感染するリスクが。

たとえ自分が使っているパソコンのみウイルス対策ソフトを入れて、最新のバージョンへソフトをアップデートをしていたとしても、1台でも忘れてしまえば意味がありません。

他の端末へ伝染や、サーバーから情報を抜き取られる、データを消されるなど様々なリスクが発生します。

ウイルス対策をする際は、ウイルスが通り抜ける穴を作らないようにすることや、多層防御によりリスク回避をすることが重要になってきます。

感染経路④外付けメディア

パソコンのウイルス感染経路として、盲点になりやすいのが外付けメディアです。

ウイルスを仕込んだUSBやDVDなどをパソコンに接続して、ウイルスを取り込ませます。端末に直接接続するため、ウイルス対策ソフト以外の対策が取りにくいのも特徴。

USBやDVDなどを業務上使わない場合は、外付けメディアがアクセスできないように端末を規制してしまうのも対策の1つ。

もし外付けメディアを定期的に使う場合は、接続できる端末を限定するなどの対策がおすすめです。

感染経⑤スマートフォン

パソコンのウイルス感染経路として、外付けメディアと同様に盲点になりやすいのがスマートフォンです。

スマートフォンからウイルス感染をするパターンは次の2つ。

- スマートフォンを充電のためパソコンへUSB接続する

- スマートフォンを無線LANへ接続する

業務中にスマートフォンを何気なくパソコンへUSB接続し、充電する人は多いのではないでしょうか。

外付けメディアと同様、スマートフォンにウイルスを仕込んだり、スマートフォンがウイルス感染をしていれば、パソコンへ感染するリスクが大きいです。

またUSBで接続をしなくても、無線LANへスマートフォンを接続すれば、同じネットワークへ接続が可能。

「感染経路③ネットワーク経由」で紹介しましたが、スマートフォンも無線LANへ接続すれば立派な端末の1つになります。

スマートフォンを業務で使わない限りパソコンへUSB接続をしない、無線LANへ接続できない仕組みづくりなど、対策が必要です。

休憩中にスマートフォンをWi-Fiへつなぎ、インターネット接続をしたい場合は、社内ネットワークと分けられるWi-Fiの導入がおすすめです。

[box06 title=”あわせて読みたい”]【法人向けWi-Fi 】店舗やオフィスにおすすめなWi-Fiとは?[/box06]

感染経路⑥システムやソフトウェアの脆弱性

パソコンのウイルス感染経路には、ネットワークにあるシステムやソフトウェアの脆弱性も感染経路の1つになります。

脆弱性とは、システムやネットワークにあるセキュリティ上の欠陥。

通常のシステムやネットワークとしての機能は問題なくても、セキュリティ上の欠陥が生じる場合があります。

脆弱性が発見された場合、システムやソフトウェアを提供する企業にて、対策が講じられます。そのためにはシステムやソフトウェアを常に最新の状態としておくことが重要。

もし「まだ使えるから」と言って、使用期限やライセンスを更新していないと、脆弱性が発見されても、バージョンアップができず、攻撃の標的になります。

こうした理由から、Windows OSのサポート期限を必ず守る必要があります。

[box06 title=”あわせて読みたい”]脆弱性とは?脅威やリスク、脆弱性を狙う攻撃の種類、対策方法について解説[/box06]

ウイルスの感染経路を特定する方法とは?

ウイルスの感染経路を特定するのは難しいのが現状です。それでも最低限の通信ログを残す環境を整えておくことは重要になります。

ウイルスに感染をしても、実際い気付くのは情報漏洩やデータの改ざんが行われてから。

特定するには、いつインターネット接続をしたかが分かる通信ログや、どのん端末からアクセスしたかが分かるアクセスログを確認し、原因を探していきます。

でも実際にはログを残していなかったり、外付けメディアやスマートフォンなどがいつ接続されたかは分からないため、実際は特定ができないことも。

全ての感染経路を特定できるわけではありませんが、最低限の通信ログは残せる環境を整えておきましょう。

ウイルス感染を防ぐセキュリティ対策とは?

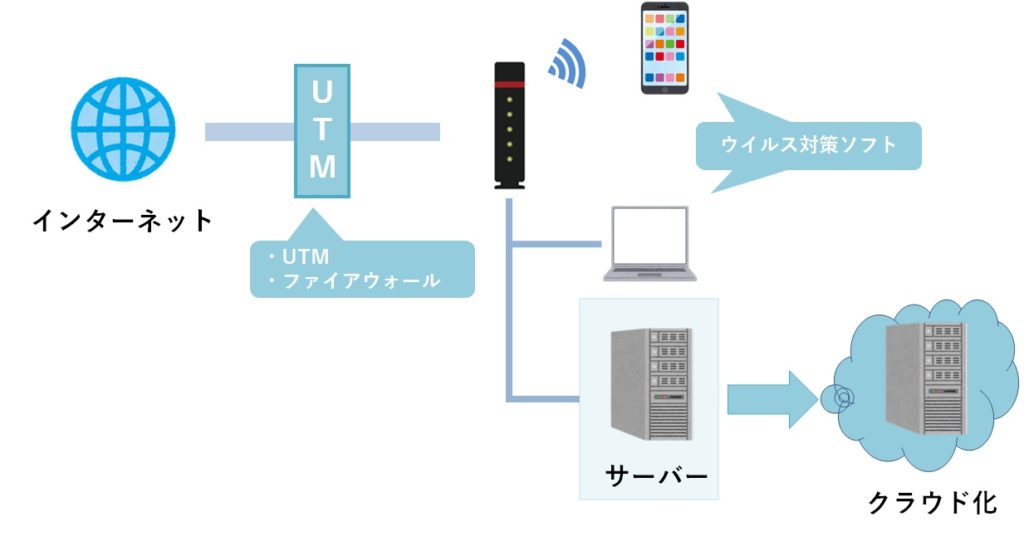

ウイルス感染を防ぐセキュリティ対策として、比較的簡単に導入できる3つの方法を紹介します。

- ウイルス対策ソフト

- UTMやファイアウォール

- サーバーのクラウド化

①~③の順番は、導入すべき優先順位です。

ウイルス対策ソフトは迷う必要がありません。セキュリティ対策について、意識を持っている方からすぐに導入すべき。

UTMやファイアウォール、サーバーのクラウド化については、扱うデータの重要性を考慮して導入を検討してください。

セキュリティ対策①ウイルス対策ソフトの導入

まずやるべきは、基本的なセキュリティ対策であるウイルス対策ソフトの導入です。

最も基本的でコストも安い対策ですが、パソコンのウイルスを検知したり、駆除できるのはウイルス対策ソフトだけ。

特に外付けメディアやスマートフォンなど、端末に直接接続するような場合はネットワークを経由せずにウイルス感染のリスクがあります。

いくらネットワークに強いセキュリティ対策を行っても、端末へ直接接続されてしまうため、ウイルス対策ソフト以外に方法ありません。

まずはウイルス対策ソフトを確実に導入してください。

[box06 title=”あわせて読みたい”]

ウイルス対策ソフトが必要な理由を解説!ウイルス対策ソフトはここまで働いてる

パソコンのウイルス対策をしてないと危険?感染時の対処法も解説

[/box06]

セキュリティ対策②UTMやファイアウォールの導入

次に検討すべきがUTMやファイアウォールの導入です。

UTM(Unifid Threat Management)とは、統合脅威管理を意味します。

1つのハードウェアをネットワークに設置することで、全体のセキュリティを向上させられるセキュリティ対策です。

UTMには主に5つの機能がありますが、ファイアウォールで通過する通信ログを記録しています。

セキュリティ対策としても、万が一に備えログを記録しておくためにも、ぜひ導入を考えたいセキュリティ対策です。

[box06 title=”あわせて読みたい”]UTMとは?役割や主な5つの機能を解説!法人に必要なセキュリティ対策です[/box06]

セキュリティ対策③サーバーのクラウド化

次に検討したいのがサーバーのクラウド化です。

サーバーをクラウド化する理由は、「クラウドへ保存しネットワークと分離させる」ことが目的です。

もしパソコンがセキュリティ被害にあったとしても、大切な情報をクラウドに保存をしておけば、情報漏洩やデータ改ざんリスクを低くすることができる。

クラウドを提供する企業は、多くの人たちからデータを集めるため、その情報がセキュリティ被害にあわないよう、多額のセキュリティ投資をして対策を講じています。

そのためローカルにデータを保存しておくなら、クラウド化したほうがはるかに安全性は高い。

またサーバーのクラウド化は、災害時に迅速な業務再開を目的にも、検討すべきセキュリティ対策です。

まとめ

この記事では、パソコンのウイルス感染経路について、解説をしてきました。

[box04 title=”要点まとめ”]

- ウイルスの感染経路は、①Webサイト閲覧、②電子メール、③ネットワーク経由、④外付けメディア、⑤スマートフォン、⑥システムやソフトウェア

- 全てのウイルスの感染経路の特定は難しい

- ウイルス対策ソフト、UTM、サーバーのクラウド化の順位に対策を

[/box04]

パソコンのウイルス感染経路は主に6つあります。大切なのは、どこから感染するのかを知り、どうやれば防げるのかをかんがえること。

Webサイトの閲覧や電子メールでは、人の力だけでウイルス感染を防ごうとしても、無理があります。

そのためにも、ウイルス対策ソフトの導入は最低限行うべき。

可能ならUTMを導入して、サーバーのクラウド化まで行えれば、中小企業なら十分なセキュリティ対策です。